“신팀장~! 내가 KT를 떠나 세라젬으로 자리를 옮겨 화장품 계열사를 하나 창업할 것인데, 대한민국에서 제일 먼저 생각나는 사람이 신팀장이더라. 나랑 같이 세라젬으로 가자.”

2009년 어느날, KT 조부사장께서 문득 전화를 주셨다. 당시 LG생명과학 마케팅 3팀장이었던 나는 일말의 주저도 없이 대답했었다.

“네. 가겠습니다.”

세라젬이라는 회사가 어떤 회사인지도 잘 모르던 때였다.

그리고 2년이 지나, 상해로 함께 출장을 간 저녁식사 자리에서 사장이 된 그가 문득 내게 물었다.

“신상무는 왜 그 때 이름도 모르는 회사 알아보지도 않고 무조건 오겠다고 했나?

나는 너털웃음과 함께 대답했다.

“사장님이 가시는 곳이니 제가 무얼 더 알아보겠습니까? 그리고 설령 세라젬에 와서 잘 안 된다면 사장님께서 어느 회사든 저를 추천해주시지 않겠습니까? 허허~”

사실 내가 세라젬에 주저 없이 간 진정한 이유는 애경 때부터 내게 마케팅을 가르쳐 준 스승이자 상사였던 조서환 사장에 대한 강한 믿음도 있었지만, 나를 LG생명과학에 추천해주셔서 사업에 실패하고 어려웠던 시절, 내가 다시 재기할 수 있도록 기회를 주신 조사장에 대한 나의 약속 때문이었다. 나는 LG생명과학에 입사 당시 스스로에게 말하였다. 언젠가 그분이 나를 원할 때 한번쯤은 무조건 도와주겠다고….

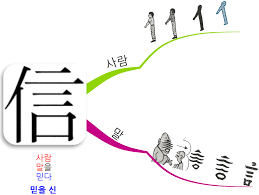

한자의 믿을 신(信)자를 풀어보면 “사람(人)의 말(言)”이 된다. 사람이 한번 던진 말은 더 이상 주어 담을 수 없는 것이다. 그래서 말에 대해서는 반드시 약속을 지켜야만 믿음이 쌓이는 것이다. 사람의 지위를 막론하고 아무리 사소한 것이라도 약속이란 반드시 지켜지기 위해서 존재하는 것이다. 신뢰는 결국 사람의 말이 행동으로 이루어 져야만 형성되는 것이기 때문이다.

우리 주변에는 참으로 말로만 일하는 사람들이 너무도 많다. 현란한 미사여구와 논리 정연한 말솜씨는 한 순간 사람들을 현혹시킬 수는 있겠지만, 행동이 따르지 못하는 말은 더 이상 멀리 오래 가지 못한다.

시간을 잘 지키지 않는 친구나, 별 것 아니라고 한 번 내 뱉은 말을 툭하면 어기는 상사가 별일도 아닌 걸 가지고 왜 그러냐고 할지라도, 사실 그건 진정으로 별일인 것이다. 왜냐하면 이미 상대방의 마음 속 믿음에는 작은 균열이 가기 시작하고, 끝내는 그 틈 사이를 비집고 보도블럭 틈 사이 잡초마냥 의심이 싹트기 때문이다.

1994년 내가 피어리스 화장품을 떠나기로 결심했던 결정적인 사건이 하나 있다. 팀장이 수시로 바뀌는 상황에서 당시 사원이었던 나는 사장에게 직접 결재를 받으러 들어가거나, 신임 팀장과 함께 결재를 들어가는 경우가 자주 있었다.

하루는 사장에게 불려간 신임 팀장이 하얗게 질려 예전에 결재 받았던 서류를 찾아서 사장실로 가져오라는 다급한 연락이 왔다. 나는 서류철에서 품의서를 찾아 사장실로 가지고 들어갔다. 그 곳에는 사장의 고함 소리에 고개 숙인 팀장이 아무 말도 못하고 서 있었다.

“누가 그렇게 많은 돈을 써서 판촉하라고 했어?” 사장이 소리를 질렀다.

“사장님, 여기 사장님께서 싸인 하신 서류가 있습니다.” 나는 서류를 사장에게 보여주며 말했다.

그러자 사장은 볼펜으로 자신이 이전에 싸인 했던 것을 벅벅 지우며 말했다.

“내가 언제 집행하라고 싸인 한 줄 알아? 그냥 봤다고 싸인 한 거지…”

그때부터 나는 그 회사의 오너이자 사장을 믿을 수가 없었다. 사원이면서 팀장처럼 일하며 온 정열을 다 바쳤었는데, 그는 아무도 믿지를 못했고 심지어는 자신이 결정한 것조차 믿지 않았으니, 과연 어느 직원이 그를 따랐겠는가?

그 후 나는 애경으로 자리를 옮겼고 또한 많은 직원들도 피어리스를 떠나게 되었는데, 당시 화장품업계로 뿔뿔이 흩어져 능력을 제대로 보여준 인재들에게 사람들은 피어리스 사관학교라는 말을 했을 정도였다.

그리고 인재가 사라진 피어리스는 한 때 화장품업계 4위였던 영광을 뒤로 하고 IMF 때 부도나서 역사의 뒤안길로 사라졌다. 그러나 후에 그 아들이 스킨푸드라는 이름으로 다시 회사를 차렸으니, 부자는 망해도 삼대는 간다는 말이 옛말이 아닌가 보다.

———-

“Team Leader Shin! I’m leaving KT to join Ceragem and planning to establish a cosmetics subsidiary there. You were the first person I thought of in Korea. Come join me at Ceragem.”

One day in 2009, Vice President Cho of KT unexpectedly called me. At the time, I was the Marketing Team 3 Leader at LG Life Sciences. Without a moment’s hesitation, I replied:

“Yes, I’ll go.”

At that time, I didn’t even know much about what kind of company Ceragem was.

Two years later, during a dinner while on a business trip to Shanghai, now as the CEO, he asked me:

“Executive Director Shin, why did you agree to join without hesitation, without even knowing the company’s name?”

I chuckled and replied:

“Well, since it was a company you were going to, what more did I need to know? And even if things didn’t work out at Ceragem, wouldn’t you recommend me to another company? Haha.”

The real reason I joined Ceragem without hesitation wasn’t just my strong faith in CEO Cho, who had been my mentor and superior since my time at Aekyung. It was also because of a promise I had made to myself. Back when I was going through tough times after a failed business venture, he had recommended me to LG Life Sciences, giving me a chance to start over. When I joined LG Life Sciences, I silently vowed to myself that if he ever needed me, I would help him without question.

The Chinese character for trust (信) is composed of the radicals for “person” (人) and “word” (言). Once spoken, words cannot be taken back. That is why promises made with words must always be kept to build trust. Regardless of a person’s status, promises—no matter how trivial—exist to be honored. Trust is only formed when words are followed by action.

Around us, there are far too many people who work only with words. While eloquent and logical speech can dazzle people momentarily, words without corresponding action don’t travel far or last long.

Whether it’s a friend who’s always late or a superior who often dismisses promises as trivial, breaking even a seemingly minor word is significant. Such breaches cause cracks in trust, and through these cracks, like weeds growing in the gaps of paving stones, doubts begin to sprout.

A pivotal moment that led me to leave Peerless Cosmetics in 1994 stemmed from an incident with the company’s leadership. In a situation where team leaders frequently changed, I, a mere associate at the time, often had to seek direct approval from the CEO or accompany the new team leader to do so.

One day, the newly appointed team leader, pale-faced, urgently called me to retrieve an old approval document and bring it to the CEO’s office. I found the proposal in the files and took it to the office. Inside, the team leader stood silent, head bowed, as the CEO shouted.

“Who told you to spend so much on promotions?” the CEO yelled.

“Sir, here is the document with your signature,” I said, showing him the proposal.

The CEO, however, took a pen and furiously scribbled out his own signature, saying:

“Do you think I signed this to approve spending? I just signed it to acknowledge I’d seen it…”

From that moment, I could no longer trust the owner and CEO of that company. As someone who poured my heart and soul into the work, taking on responsibilities akin to a team leader’s, I couldn’t continue working for someone who trusted no one—not even his own decisions.

After that, I moved to Aekyung, and many employees also left Peerless, spreading across the cosmetics industry and excelling in their respective roles. Such was their reputation that people nicknamed the company “The Peerless Academy.”

With its talent gone, Peerless, once the fourth-largest player in the cosmetics industry, eventually declared bankruptcy during the IMF crisis, fading into history. However, the owner’s son later founded a new company under the name Skinfood. Perhaps the old saying that even if the wealthy go bankrupt, their wealth lasts for three generations is true after all.